有松絞りとは

有松の町は慶長13年東海道筋に生まれた町であり、有松絞りの開祖、竹田庄九郎始め8名の移住者によって誕生しました。

有松の町の特色は以来約380年綿々と絞り生産を一貫して業とし、町全体が絞り業者のみで形成されて来た為に、江戸時代の町屋建築が昔のまま数多く残されていることです。

東海道を描いた広重の鳴海の宿は、有松を描いたもので画中の文字に名産、有松絞りと記してあり、その風景其のままが今日の町に残っています。有松絞りは、尾州藩御用として納入し、諸大名との交際に土産の品として好んで用いられましたが、同時に尾州藩の保護政策をうけて有松以外の土地での製造卸業を禁じた事と、東海道を往来する旅客の土産品として珍重された事が、有松絞りを支えて来た大きな柱でした。

今では全国の百貨店・呉服店等に売られているが絞技法は100種にも及び製品も絹・綿・化繊に絞りをして伝統の手法を今日に伝えています。

有松絞りの歴史

■歴史が織り成す絞り染めの姿

日本の絞り染めは遠く、奈良時代までさかのぼり、中央アジアからシルクロードを越え、海を渡ってきた。鹿ノ子絞りの原形がそれであるといわれている。 その後、幾多の技術革新・開発研究がくりかえされ、江戸時代の有松でその全容がほぼ出揃ったとされている。 更に近代に入ると、嵐絞り、抜染絞りなど、新しい技法の追求によって、多彩な表現を生み出すことになった。 今日まで100種を越える技法がここ有松で生まれ、育み、高められた。 そうした先人の歴史を基にさらに新しい表現力と方向性を磨きあげて、絞りの可能をグローバルな視野で、さがし求め続けている。

■有松の歴史をさぐる

絞の始まり(1)

有松町史によれば「慶長十五年(1610)名古屋城築城の頃、築城に参集してきた諸藩の人々の内に九州豊後(大分県)の者が珍しい手ぬぐいを持参していることに気をとめた竹田庄九郎がその製法のヒントを得たと言い伝えられているらしい。

当時東海道は、京と江戸を結ぶ幹線道として、ようやくその重要性が認識され、 尾州藩の基礎も次第に固まりつつあった。移住してきた人達はまだ第一陣八名、 第二陣七名、合計でも十五家族と少なく、周囲の耕地も乏しく、農業で生計を立てるまでには到らなかったものと考えられる。新設されつつあった東海道の築造工事人夫として働き、街道筋の軒先で「ワラジ」などわずかな品を売り、屋敷廻りで取れる少しの作物を口にするありさまであったと推測される。この窮状をみかねた幕府は、移住させる時の条件であった譜役免除のほか、記録には見られないが、たぶん米麦の実物支給も相当の期間実施したのではなかろうか。

第一陣が来村してから十数年が経ち、何とか飢えることなく十五家族の生活に見通しが立った慶長二五年(1620)過ぎ頃、第三陣を呼び寄せることにしたのではなかろうか。この頃には大阪夏の陣(1620)が徳川の勝利で終わり、世情も安定に向かい出した頃と事情が一致する。第三陣はこの安定を見た上で寛永二年(1625)、阿久比から呼び寄せたものと推測出来る。この時、先住の一五名は尾張藩に対し、一層の優遇策として譜役務ご免と米麦の尚しばらくの支給延長と、家屋の建築用材の支給を願い出て許可されたものと考えられる。移住させてから十五年以上が過ぎ、実直に精を出す村民をまのあたりにした尾州藩は、それまでの労にむくい、何よりも家康公の初志である生母の住んだ阿久比の人々に恩義を返したい、との願を新村有松に注いだものと考えられる。神君家康公の遺志をここに返す為との特例を表看板にする新村優遇策に異を唱える者などあろう筈もなく、この優遇策は維新まで機能し続けたもののようである。

絞の始まり(2)

更に第三次移住までに第一陣の人々の内、「竹田庄九郎」の努力の積み重ねによって、「括り染め」の試作改良も進み、軒先での販売も除々に増大してきたので移住に踏み切ったものと推測される。生産と販売の見通しを立て、藩に庇護を願い、万全の対策を建ててから呼び寄せる手だては見事というほかはない。(この周到な配慮に竹田庄九郎の手腕・人柄が偲ばれる。)

生産に用いる木綿布は、当時は知多郡一円や伊勢国、藤堂藩(現松坂市)方面から、 染料の藍は阿波国(現徳島県)から仕入れたが、わずかな仕入れでも現金を必要といした筈で、その支払い保証も尾州藩が肩入れしてくれたものかも知れない。阿久比から移住してきた第三陣が腰を落ち着けた寛永十年(1633)頃から、有松絞りが全村挙げて取り組み始められたと考えられる。

東海道に町人が数多く通りはじめたのは寛永十五年(1638)頃からで、伊勢参りが全国的に流行のきざしを見せ始めるが、この少し前頃から参勤交代の制が確立したようである。諸国の大名が、江戸詰めを終え、帰国する時に有松に立ち寄り、国元への土産として絞の反物や手ぬぐいを買い求めたのが有松を有名にした始めという。

この頃はすぐ西に鳴海宿があったため、広く全国で、有松絞りに代わり「鳴海絞り」といわれたらしい。また、店先で品定めをし、数量を伝え、宿の鳴海へ届けるような注文も多かったと伝えられている。(鳴海宿に有松絞りの取次所があった模様である。)

絞の生産

絞地は軽く、嵩張らず、植頃で、道中土産としてはもってこいの品物であったから、人気の高まるのに長い期間を必要とはしなかった。わけても「尾州藩御用達の品」の看板があれば、その先は鬼に金棒だった筈だ。

販売が軌道にのると、生産の体勢も整備する必要に迫られてきた。ここに今日でいう生産の流れ作業の準備がシステムとして確立される高度化の第一歩であろう。つまり括り職・染め職・絞り販売の三ブロック制が制度化し始めるのである。

括り作業は近郷近住の農家の婦人達が内職としてあたったが、これには影職と呼ばれる職人が何人かいて、夫々に販売店主から括る布(主として木綿)と括り糸を預かり、各影職が括り人を戸別に廻って布と括り糸を渡し、前に依頼しておいた括り済みの布を引き取り、販売店に納品する一巡のサイクルであった。販売店はこの括り布を染職に渡し、染職は指定の色合いに染め上げ、干し上げて括り糸を外した上で染め上がりを検品し、販売店へ納入する繰り返しの作業に従事した。

寛永から正保にかけて(1644~1648)有松絞は全国に有名となり、新しい絞りの模様も次々と加わり、わけても店先に吊してある絞り染に「紅色染」が加わると一挙に華やかさがあでやかさに変わる。今風にいえば白黒テレビがカラーテレビに変わった時のように、その声は広まった。大名の参勤交代が全国に有松絞りの名を高める宣伝役をつとめたのである。

紅色絞りと松尾芭蕉

元禄二年(1689)松尾芭蕉は曽良と二人で「おくのほそ道」に江戸を旅立った。

元禄二年六月十四日(新暦七月三十日頃)酒田で寺島彦助邸に招かれて連句を興行したという。この時の発句が「涼しさや海に入たる最上川」であった。この寺島氏は尾州藩鳴海に縁のある人で、酒田港の補役人と御城米を運ぶ回船問屋という役人と商人の二足の草鞋をはいており、しかも「安種」または「詮道」と号する俳人であった。寺島氏の活動範囲は広く、芭蕉が酒田に滞在中も江戸に出ることになっていて、芭蕉から江戸深川の杉風と尾張鳴海の下郷寂照(知足)あての手紙を託され、帰り荷として鳴海絞りや遠州の茶を酒田へ持ち帰ったという。

羽前の国(山形県)の特産「紅花」が江戸へ出荷され、その紅花が尾州鳴海の下郷氏や俳人仲間の寺島氏(親戚 でもあり鳴海宿の本陣脇本陣をつとめる)など鳴海俳人(芭蕉門下)達の手から有松の絞り衆に廻っていたものと考えられる。紅花の最大の需要地は京都であったから、江戸送りとは別 に酒田から西廻り船で関西へ送られ、それが尾張へ廻ったものとの両流通路が考えられるが、今は東西いずれからであったか、判断する材料を持たない。東海道を旅する人々は紅花で染めた絞地を見て驚きであったろう事は目にみえるようだ。

寛永年間(1660)頃には有松絞に更なる変化がおとずれる。これまで染料は藍だけが街に入るとその美観に心をうばわれ、購買心をそそられる。色物の需要が急激に高まってゆき寛文末から延宝年中(1673~1681)にいたる間に、絞染は一層進歩したようだ。松尾芭蕉が江戸で活躍をし始めた頃であった。世は元禄直前で町人文化が花咲き始める頃、戦乱の世が終わり、民衆が平和に暮らせる世の中の始まる時代となっていた。

珍しい有松絞が有名になると、近隣でこの絞り染を真似る人々が現れた、安永年間(1770年代)には有松の近村で有松絞を見習い、絞業を始める者がかなりの数にのぼったらしい。鳴海村が元祖であるして、他村での製造を禁止するよう代官所へ訴え出たので、有松との訴訟争いがおこったという。そこで有松の絞商は、近年来同職のものがふえたために有松の絞業が衰微し、村も維持できない状態であるから、近村の絞業を禁止してもらいたいと、たびたび鳴海陣屋へ願い出た。しかし役人は、他領の村々の絞業が、いよいよさかんになり、尾州藩のためにかえって不都合だから、いちがいに禁止することは出来ないと考えた。それにしても有松が難渋しているのも捨てておけないとして、近村の同業者を十四人のみに限定して許可し、また有松がこれら十四人を支配し新しく同業者があらわれないように取り締まる権利を村に与えた。十四人の者には、天明二年(1782)から20年の間、有松へ運上銀を差し出して絞業を営み、この20年間に、他の職業にかわるか、また有松に移住するようにと申し渡した。非常に喜んだ有松の絞衆は、さっそく一同集まって相談した。そして、絞染支配所を設け、仲間の規約を定め、絞下地の品はどのようなものでも、支配所に集め、その対価相当は株に割り付けて配当することを申しあわせた。ここに、有松絞の支配所が生まれ、営業の独占が承認されたらしい。

有松の村内においても、営業権すなわち株を持つ絞商が成立していたようだ。くわしい実情は不明であるが、このときは、まだ株の制限はそれほど厳格には定めておらず、これ以降新しく村内で絞業を始めたものもあったと推測できる。

その後20年を経ったが、他村の十四人の絞業者は、ほかの職業にも移らず、有松にも引越して来ない。その上有松の村内でも不和が起こったので、文化元年(1804)に、絞業の統制をいっそう強化することになった。絞商はもちろん、下職のものまで寄りあって相談し、鳴海陣屋にもしばしば伺書をさし出して、営業の方法を明確に定め、絞会所を設けて株仲間の組織を確立した。諸藩の注文は必ず会所に徴収する。さらに印肉料合計のうち、二割を藩へ冥加金にさし出し、残りを下職など村の者に分配することにしたようである。 有松の業者にその独占権が認められたのは、他村で新規同職のものがふえたため、絞業でなり立っている有松の衰微がはなはだしくなったとの理由であった。更に、有松が神君家康公の特別 のはからいで開発された村であり、また有松絞が由緒ある名産であることが、いつも強調された。

会所の機能は、絞業を統制することである。そのためには、まず他所での同業を禁止することが必要であった。「有松絞来歴調査書」によると、文化八年(1811)に次のような事件があったという。名古屋木挽町の白木屋(木材商)武七と熱田宿築地の戸田屋万蔵の二名の周旋で、尾張国知多郡木ノ山村の五人の有松絞括職人を内密に籠絡して江戸につれて行き、松平阿波守の邸に潜伏させ、江戸で絞業を開始しようとした。この五人のうち二人は、阿波の国に行ってそこでも始めようとした。これをいちはやく探知した有松の絞衆は、さっそく尾州藩に訴え出て、その処分を願った。尾州藩はただちに阿波藩に交渉し、御三家筆頭の威勢にものをいわせて、この制作を停止させた。この事件も、今は資料が残ってないので、正確を期しがたいが、他国内で、しかも、有力な大名の後だてがあってさえ、これを禁止させたという事実は、有松絞の独占権の強さを物語っている。

「有松町史」 大火災

ようやく有松絞が軌道にのり、商売の諸制度もととのい、強固な尾州藩のうしろ楯のもとで、東海道は伊勢神宮への「オカゲ参り」も定着し、怖いものなしの体勢がととのった。ところが、好事魔多し、天明四年(1784)大火によって町ぐるみ焼失してしまった。今有松町には、この火災について記す文書は極めて少ないという。

有松を語る上で忘れてならないのは、この火災から立ち直ると、待っていたように江戸時代の民衆が手にした繁盛の時代、いわゆる文化・文政・天保(1804~1844)の時代がやって来る。永い歴史の上で、戦乱知らず、士農工商の身分制度はあったにせよ、自由を謳歌する民衆は競って伊勢参りに出掛けた。十返舎一九による弥次郎兵衛・喜多八の「東海道中膝栗毛」がこの頃であった。

絞の祖

有松絞を語る上で欠かせない人がいる。「豊後のひと三浦玄忠夫妻である。玄忠は、竹中備中守の侍医で、かつて名古屋築城のさい、藩主に従って名古屋に来たが、年老いて隠居したのち尾張に移住した。その頃、有松の住人が絞の開発に熱中していると聞き、彼の妻が豊後(大分県)で絞括について経験があったので、夫婦共に有松に住み、夫玄忠は医を業とし、妻は絞括を指導するようになった。ここに有松で三浦絞が創り出されたのであろう。玄忠の妻は明歴四年(1658)に没し、その墓はいまも鳴海町瑞泉寺に存しているといわれる。」「有松町史」この三浦絞によって、有松の絞業が独立した産業となり、村発展の原動力になり得た。一説では正保・慶安(1644~1652)有松絞の需要が増大し、それに促されて絞商・紺屋・絞括職人などの分業が成立したらしいが、それを検証するものは無いという。

「有松の歴史をさぐる」税田公道著(2001.7) より抜粋

絞り染めの工程について

1.柄の型ほり

2.柄の絵付

3.絞り加工

4.染色

5.糸抜

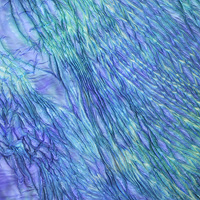

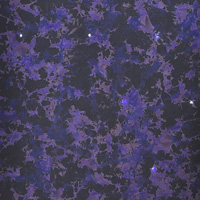

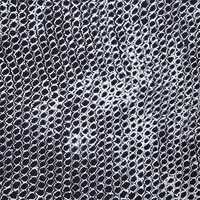

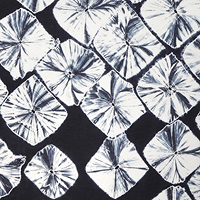

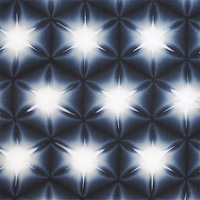

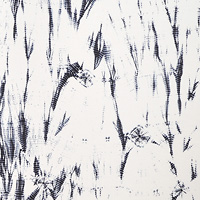

様々なテキスタイルのご紹介

絞りのテキスタイル(デザイン)の一部をご紹介します。

クリックすると拡大画像を表示します。